大阪市立大学 西川研

食の安全と食生活を通じたアンチエイジングの可能性を研究しています

〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138

大阪市立大学 大学院生活科学研究科

食・健康科学講座 環境健康科学分野

食品微生物学

1. 新しい食中毒菌を発見。 EAST1という下痢を起こす毒素がありますが、それが本当に下痢に関係しているのかどうか学会でも議論の多いところでした。私は、この毒素遺伝子(astA)を保有する大腸菌の一つ(Escherichia coli O166:H15)が1996年に集団食中毒をおこしたのを発見し、世界初の例として米国の疾病管理センター(CDC)に報告しました(業績欄の原著No.44)。この事例はEAST1が下痢に関与していることの状況証拠といえます。

下痢を起こす大腸菌は、学術的には下痢原性大腸菌(Diarrheagenic Escherichia coliを略し以下DECとします)と言われますが、行政は病原大腸菌、マスコミは病原性大腸菌と呼ぶことが多いようです。これまでの教科書では、DECは図に示したような病原機構の違いに基づいて、(A)腸管病原性大腸菌、(B)腸管毒素原性大腸菌、(C)腸管組織侵入性大腸菌、(D)腸管出血性大腸菌(O157が代表的)、(E)腸管凝集粘着性大腸菌の5グループに分けられていました。

毒素原性大腸菌は、耐熱性腸管毒素(ST)や易熱性腸管毒素(LT)を産生するものと定義されていましたが、上記の事例に基づき今後はEAST1を産生する大腸菌も同じ仲間に含めて検査できる体制を整備する必要が有るのではないかと提案しています(業績欄の原著No.41,42)。この説の確証を得るにはEAST1の毒素活性を容易に測定できるようにする必要があり、現在EAST1に類似した作用を有する物質で実験系を検討しています。幸い実験動物を使わずに培養細胞で測定できそうな系ができました(業績欄の原著No.7)。しかし、EAST1を実際に測定できるかどうか、標準品と言えるEAST1が無いのでわかりません。ちょっと頭を抱えている状態です。

EAST1遺伝子を保有する大腸菌の食品分布を調べたところ、畜肉製品から高い頻度で検出離されました(業績欄の原著No.36)。ただし、人から検出される菌とは、保有する遺伝子に違いが見られました。人に感染した菌は、肉製品から由来するのではなく保菌者が二次汚染した食品などを介して感染したのかもしれません。

ところでDEC研究の難しさは、ほとんどの大腸菌が腸内の常在菌であり腸内にとどまる限り病原性を示さないにも関わらず一部の大腸菌だけが明確に腸炎を起こす点にあります。つまり、大腸菌を検出したら糞便汚染の指標にはなりますが、発見した大腸菌に本当に病原性があるのかどうか分からないのです。そこで、下痢原性のある大腸菌だけを的確に検出する遺伝子診断法を開発しました(業績欄の原著No.11,

20)。今後、この方法を用いて徹底的に食品や動物そして環境由来のサンプルを調べ、DECの汚染源と汚染経路を解明していく予定です(下記の第5項で説明します)。

2012年は当研究室にとっては記念すべき年となりました。上記(A)~(E)の5群だけでなく、EAST1遺伝子保有大腸菌や分散接着性大腸菌(DAEC)などの非定型大腸菌もDEC候補として検査対象にすべきであると学会などで主張しつづけてきましたが(業績欄の総説No.15~21)、ついにこれらの大腸菌も積極的に検査対象に含めることを勧奨するコメントが厚生労働省から発せられました(病原微生物検出情報33巻1号)。

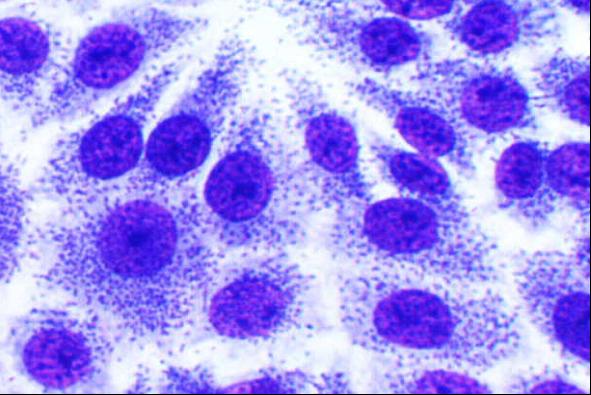

2. O169:H41という血清型の毒素原性大腸菌(ETEC)は、1991年に集団食中毒事例の原因として報告されたのが初めてですが、その後急速に広まり、いまではわが国で検出される毒素原性大腸菌のトップに位置しています(業績欄の原著No.49)。毒素原性大腸菌は、下痢を起こす毒素を産生するだけではなく、ヒトの小腸粘膜に付着する能力を持っています(下段の写真)。私はスエーデンのGoteborg大学との共同研究でO169:H41がこれまでには報告されていないタイプの付着性を持つことを発見しました(業績欄の原著No.47)。この菌の強い付着性がO169をトップの座に押し上げたのではないかと疑い、その正体を究明したいと考えていましたが、2014年、院生の坂が病原プラスミドの全シーケンスを決定し非常にインパクトの高い実験結果を得ました(業績欄の原著No.1)。しかし、ここで詳しく紹介するのは続報を出してからにいたします。なお、前記のO166:H15も新しい付着因子を持っていると考えられます(業績欄の原著No.42)。

3. 下痢を起こす大腸菌の中でも腸管出血性大腸菌O157(EHEC O157)はとても有名で、一般の方にもよく知られています。1996年には全国的に集団発生が多発しました。その年の大阪市では散発例は多いものの目立った集団発生は出ていないように考えられていたのですが、患者さんから取れたO157を型別してみると下図のようにPT32型菌が他の型に比べ沢山出ていました。しかもその患者発生のピークは堺市の児童に患者が多発したのとほぼ同時期です。堺で患者を出したのと同じ原因食品が大阪市内にも流通していて、これを食べた人達が感染したと考えられます(業績欄の原著No.44)。

ところで、O157と言えば全てがとてつもなく恐ろしいと考えられがちですが、見つかったO157と患者さんの症状を突き合わせてみたところ、O157の毒素の型(VT2vhaまたはStx2vha)によってはとても軽い症状で経過する傾向が有りました。この型のO157にかかった患者さんの場合は、お医者様も少しだけ安心して対応できるかもしれません(業績欄の原著No.44)。ウシがO157を高率に保菌していることは良く知られていますが、ウシから検出されるO157は上述の比較的病原性の弱い毒素Stx2vhaを産生する菌が多いということも分かってきました(関連業績No.22)。

O157が子供達によく感染し症状も重くなる傾向があるのに対し、壮健な大人では感染しても本人も気づかないまま保菌していたり発症しても軽くてすむ場合があります。その原因がわかれば子供たちを守る手立になるのではないかと考え、腸内の常在菌について調べたところ以下のような面白いことが分かってきました。常在菌の中にはO157の増殖を抑制したり殺したりする菌(私たちはこれを抑制菌と呼んでいます)が居るのですが、大人は子どもに比べて抑制菌をもっている人が多いのです。また、O157に感染しても発症せずに健康保菌者となった人たちでは、抑制菌を保有する人が一般健常者より有意に高いのです(業績欄の原著No.28)。このことは、腸内に常在する菌がO157の増殖を制御して発病を阻止している可能性を示唆しています。O157と腸内常在菌との相互作用について、さらに検討を進めているところです(業績欄の原著No.24)。この研究に興味のある方は、本ホームページのインターネット講座欄も覗いてみてください。

4. DECは、上記のように5つのグループに分けられていますが、第6のグループとして、分散接着性大腸菌(DAEC)というのが疑われています(下図参照)。この菌が本当に下痢の原因になっているのか否か、細菌学者の意見も未だ分かれているのですが、私はDAECの全てではなく、一部のものだけが下痢の原因になるかもしれないと考えています。では、その一部のものは、その他のDAECとどこが違うのでしょうか?細胞に付着するだけではなく、強い炎症を誘起する能力のあるDAEC株だけが下痢を起こすのではないかと、私は考えています。実験の結果、炎症を起こす物質を細胞に誘起させる作用の強いDAECと弱いDAECがあることが判明しました(業績欄の原著No.13,30,33)。また、このような起炎性の強い菌株が、腸炎の原因となっている可能性が高いことを疫学的解析に基づいて示唆しました(業績欄の原著No.25)。現在、その炎症誘導機構を究明するため実験を進めているところです。起炎性の強いDAECは腸粘膜上皮細胞同士の結合を緩める能力が高いのではないかと考え調べましたが、起炎性の低い菌株との間に差はありませんでした(業績欄の原著No.8)。しかし、この実験の過程でとても面白い現象を発見し、これで起炎性の差を説明できるようになるかもしれないと、当研究室ではちょっと盛り上がっています。現在、院生の谷本から松崎、能重、玉井、柳田と院生同士でバトンをつなぎ、今年から4年生の竹内も巻き込んで頑張って取り組んでいます。リオの日本男子リレーチームのように上手くバトンをつないで面白い報告ができる日の来ることを楽しみにしています。予感があります・・

写真は試験管内でヒトの粘膜上皮細胞に付着するDAEC。前記のO157とは付着の仕方がずいぶんと異なることが分かると思います。ゴマを振ったように付着するので分散接着性大腸菌と名づけられました。青い小さな一粒一粒が菌体、ピンク色の丸いのは細胞の核です。

5. 上記のような様々なタイプのDECは、どれもが誰にでも病原性を発揮するものなのでしょうか?この点を明らかにするために、私達は大人の下痢患者さんと健康者から下痢原性大腸菌の分離を試みました(業績欄の原著No.16,39)。その結果、腸管毒素原性大腸菌・腸管出血性大腸菌・腸管凝集接着性大腸菌は明らかに下痢症患者からの分離率が有意に高く、大人でも下痢の原因となることが示唆されました。しかしながら、腸管病原性大腸菌・分散接着性大腸菌・EAST1遺伝子保有大腸菌(第1項で説明しました)については、健康者と患者の間で分離率に有意な差が無く、大人の場合はこれらのクラスに属する菌に感染しても全てが発病するわけではなさそうです。小児については、腸管病原性大腸菌が下痢の原因となることは良く知られており、分散接着性大腸菌についても特定の病原因子を有するものは小児下痢症の原因となることを私達が疫学的に示唆しましたが(業績欄の原著No.27)、大人では少し事情が異なるようです。なお、腸管侵入性大腸菌には私の30年に及ぶ研究の中でも出会ったことが無く、すくなくとも私が調査している大阪界隈でのリスクはほとんどなさそうです。

ところで、これら様々なタイプの下痢原性大腸菌はどこにからやって来て私達に感染するのでしょうか?教科書的にはヒト、すなわち保菌者が汚染源となって他の人々に水や食品を介して感染させるとこれまで考えられてきました。上述の腸管出血性大腸菌O157のように動物が保菌して汚染源となっていることが明らかになったのは珍しいのです。では、本当にその他のタイプの下痢原性大腸菌は全てヒトから来るのでしょうか?新しい検出法(業績欄の原著No.11,20)を使って調査したところ、腸管病原性大腸菌もウシからヒトに来ること、その一方でブタや健康保菌者が持っている腸管病原性大腸菌はヒトに下痢症を起こさないことが示唆されました(業績欄の原著No.6)。

6. 皆さんはリステリア (Listeria monocytogenes)という名前の菌をご存知でしょうか?欧米では髄膜炎を起す(脳に感染する)致死率の高い菌として注目されています。米国では患者は少ない(年間2500人位)けれど死者の数では食中毒菌のトップ(約500人)と見られていて、クリントン大統領が今後5年間で半減させよと2000年5月に発令しています。この菌は大阪の私たちの周りにもいるのかどうか?大学院生の畑中、4年生の長尾、越智らがバトンタッチをしながら調べてくれました。調理済みのそのまま食べる品にも意外に高率に(特に夏から秋)汚染していることが分かりました(業績欄の原著No.35)。ただし汚染菌数は低かったので保存方法や賞味期限をきっちりと守っていれば大丈夫です。この菌は低温でもゆっくり増えるので冷蔵していても期限を過ぎたものは諦めましょう。調査していて気付いたのは、検出されるリステリアの型が製造メーカー毎に偏っていることです。工場内に居座ったリステリアが製造工程で食品を汚染している可能性もあります(業績欄の原著No.31,35)。このホームページを見て興味を持った食品会社の方があれば連絡下さい。共同研究として一緒に汚染源を調べ駆除に協力したいと考えています。実際に食品会社との共同研究で安全な生ハム提供のための基礎データも報告しました(業績欄の原著No.12)。

7. エロモナス(Aeromonas)と言う菌は、本当にどこにでもいるありふれた菌ですが、食中毒の原因になると考えられています。しかし、この菌のどれもが下痢を起こすのなら、もっとたくさんの食中毒が起きても不思議はないと思うくらい、どこにでも居る菌なのです(業績欄の原著No.50,54,56)。大腸菌も私たち温血動物の腸管にはいつも見られる菌ですが、そのほとんどは下痢の原因ではなく、一部の特殊な病原性を持った菌だけが下痢を起こします。ですから、エロモナスの場合も一部の特殊な菌だけが下痢の原因になると私は考えました。それで、試験管の中で細胞への付着性を調べたところ、ヒトの便から見つかったエロモナスには、食品や環境から見つかるものに比べて付着性を示すものが多いことが分かりました(業績欄の原著No.51,53,56)。この結果から、細胞付着性を持たない大多数のエロモナスについては、そんなに目の敵にしなくても良い(無害エロモナス?)と私は思っています。しかし、エロモナスの付着因子の正体をまだ究明できていないので、無害エロモナスと付着性のある悪玉エロモナスを簡単に識別する方法がまだ無く、実態を把握できていない弱みが有ります。

食生活によるアンチエイジング

1. はじめに:長年にわたり、食中毒菌の研究をしてきましたが、感染症というのは宿主と病原体のせめぎ合いから生まれる現象であり、菌だけを調べていても今一つもどかしい感じがありました。それで大学に移籍したのをきっかけに、宿主の防御機能についても調べたいと考えました。特に、急速に高齢化しつつある日本の現状に鑑みて、加齢(特に老化)が生体防御機能に与える影響を探りたいと思っています。そして、防御機能の老化モデルを確立して、食品と栄養の専門家を養成するという当学科および研究科の特色を考慮し、食品栄養の立場から防御機能の老化を抑制する手立てを探求したいと考えてきました。食品微生物学と違い、15年前に手を着け始めた領域ですが、院生や学生達の頑張りで面白い成果が上がってきました。

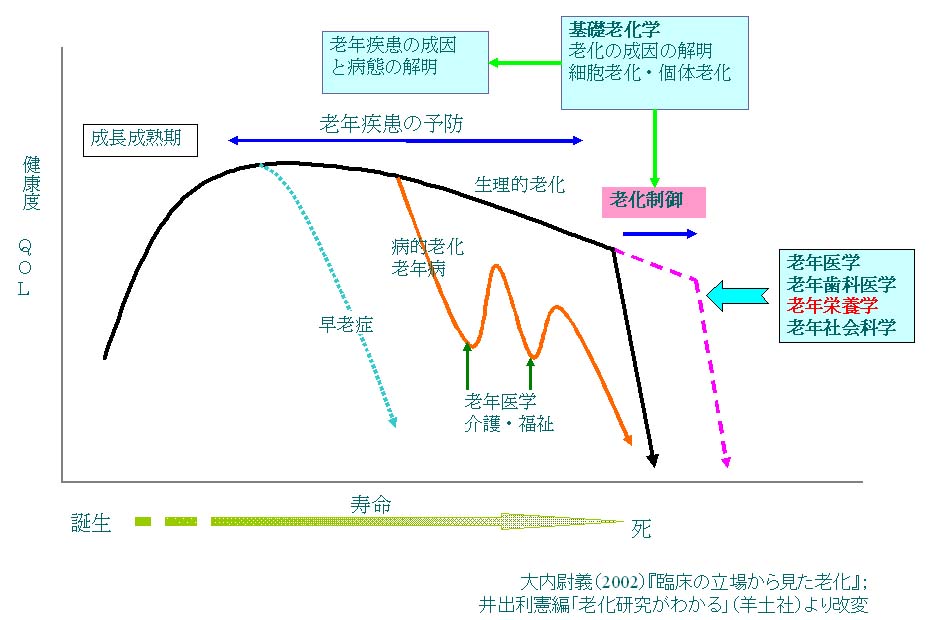

2. 加齢科学(Aging Science)とは?:東京大学の大内先生が以下のような分かりやすい図を示しておられます。ヒトは誰も「老い」から逃れることはできません。成熟しピークを迎えた後は自然と老いがやってくるのです。しかしながら、病的な老いや生活習慣病などの疾患に罹り、治療されたり介護されたりするよりも、可能であれば生理的で健康的な老いを、と願うのは当然の気持ちでしょう。高齢社会では医療費や年金の負担なども問題になってきます。健やかに老いることは個人にとどまらず社会の願いと言ってもよいのかもしれません。老化に関する生物学的な基礎研究の成果をもとに、医・歯・薬学から栄養学などのコーメディカル領域の学問、そして社会科学までを含む学際的な研究により、老化を制御して健康寿命の延長をはかるのが加齢科学です。したがって、私の研究では栄養学の視点から生体防御機能の老化を制御する方法を考え、加齢科学に少しでも貢献できる知見を提供することが目的となります。

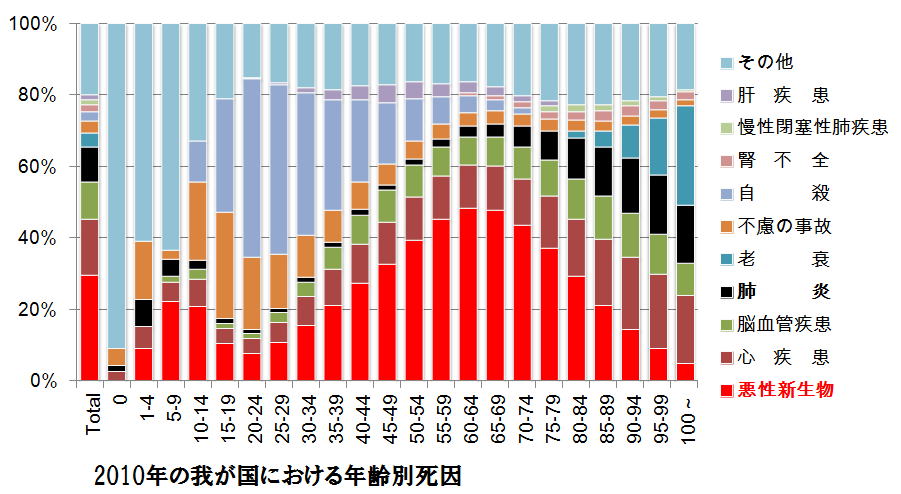

3. 生体防御機能に注目している理由:社会全体の衛生状態が向上し、強力な抗生物質も開発されて、「もはや感染症の時代ではない」と言われたころもありました。しかし、薬剤耐性菌の問題、SARSやO157に代表されるような新興感染症が続々と見つかる一方で結核のような再興感染症の脅威など、感染症は未だ非常に今日的な課題です。以下の図に示されているように、肺炎が死因として第4位を占めていますし、高齢者では肺炎による死亡が年齢とともに増加します。高齢者では尿路感染症もQOL(Quality

of Life)低下の重要課題ですし、悪性新生物(いわゆる癌)ができるのも生体防御機能の低下が基礎にあると唱える学者も少なくありません。したがって、生体防御機能を健やかに保てば健康寿命の延長にも大いに効果があると期待しており、生体防御(特に感染防御)と栄養の関係に興味を持っています。もちろん老化にともなうQOLの低下には様々な要因が働いています。生体防御系の老化だけを止めるなどはできないでしょうし、仮にできたとしてもそれで直ちに高齢者のQOL問題が雲散霧消してしまうほど単純ではないのですが・・。

巷では様々な健康食品が売られています。健康情報も、その真偽はともかくとして、雑誌からテレビまで氾濫しています。これらの情報についても、生体防御にかかわる事柄については自分の目で検証していきたいと考えています。

4. 当研究室の成果:私達は、実験材料として体長1mmほどの線虫(Caenorhabditis elegans)に注目しています(業績欄の総説No.9)。寿命への影響を調べようとしても、実験動物の寿命が長い場合は結果が判明するまでに時間がかかりすぎます。線虫は、3日で成虫になり3週間ほどで寿命を終えます。つまり1日が人間の4年分に相当します。さて、この線虫に何を与えれば老化を防ぎ生体防御機能を高められるのでしょうか。

今から100年前にロシア人の微生物学者であるメチニコフは、ブルガリア地方での見聞に基づき、発酵食品に含まれる乳酸菌が長寿の元である可能性を論じました。この考え方は、現在では多くの人が利用するプロバイオティクスへと進化しました。実際、お腹の調子を整えて免疫機能を高めることは明らかにされつつありますが、寿命延長につながるという証拠は残念ながらありませんでした。そこで私達は、線虫に乳酸菌を試してみました。その結果、線虫の寿命が延長しサルモネラ感染(業績欄の原著No.25)やレジオネラ感染(業績欄の原著No.15)に対する線虫の抵抗性が高まることが明らかとなりました。私たち自身、試しに実験したものの、あまり期待していなかったので、たいへん驚きました。まさにロケット花火のような気持ちの高揚を感じています。この現象は世界的にも注目されています。現在、そのメカニズムを明らかにするために研究を継続しています(業績欄の原著No.5)。サルモネラ以外にも様々なヒトの病原菌に線虫が感染することもわかり、線虫モデルの可能性に対する期待が益々高まってきました(業績欄の原著No.19、著書No.15)。大学院博士課程の小村はこの研究で2010年の第1回モデル宿主国際会議と2012年の第2回会議で連続してTravel

Awardを受賞、学術振興会の特別研究員にも採用されました。

さて、線虫は元々土壌中で細菌を食べて生活しています。上述のように、乳酸菌を与えて寿命が延びたということは、餌の種類によって寿命が変わるということであり、人間に置き換えれば「食生活が寿命に影響する!」ということを明示したものと言えるでしょう。そこで、線虫をモデルとして寿命延長効果を発揮する物質を探すことにしました。乳酸菌の効果が示されたので、乳酸菌のどのような成分が効果を表すのか興味あるところですし、学会でヒトの健康に有益とされている様々な食品成分についても調べてみたいところです。しかし、ヒトなら簡単にサプリメントを飲んでくれますが、線虫は飲んではくれません。仕方が無いので、これまでの研究者は、効果を調べる化学物質を線虫を飼っている寒天に溶かし込んで影響を観察してきました。しかし、これではサプリメントとは程遠い状態で、言うなればサプリメント物質のお風呂に漬かっているような状況下での効果判定でした。そこで私たちは、線虫に任意の化学物質を定量的に経口摂取させるシステムを確立しました。言うなれば線虫用サプリメント投与法です(業績欄の原著No.9,

17および著書No.13, 16と解説No.11, 21、特許取得:特願2007-320214「被検物質評価方法」)。修士課程の藤倉・加嶋はこの研究で2010年の第10回日本抗加齢医学会総会で優秀演題に選ばれました。加嶋はこの方法を用いてビタミンEの一種であるトコトリエノールに、2014年修士卒業の矢口はゴマ成分のセサミンに、抗老化効果がある可能性を示しました(業績欄の原著No.3,

9および著書No.16)。