大阪市立大学 西川研

食の安全と食生活を通じたアンチエイジングの可能性を研究しています

〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138

大阪市立大学 大学院生活科学研究科

食・健康科学講座 環境健康科学分野

インターネット講座(2005年2月ー3月)

はじめに

以下に示した目次項目について、まず受講生の皆さんが意見(固く考えずに自分のイメージでも結構です)をメールで交換してください。皆さんの意見が飛び交ったのを見定めてから講義内容をアップロードします。僕がアップロードしなくても、各自が意見を交換し合い、教えあえば十分な情報を得られるかもしれません。あるいは、私が講義しようとする内容と受講生の皆さんのイメージは合致していないかもしれません。いずれにせよ、先ず受講生の皆さんの活発な論議を見守りたいです。

私がアップロードする内容を模範解答などと思わずに、それを皆さんの議論のネタにして、更なる論議の盛り上がりがあれば良いと思います。誰かが質問をしたとき、受講生の皆さんで答えられる方は積極的に回答してあげてください。大きな間違いがない限り、私自身がしゃしゃり出るのは極力控えようと思います。近代大学の範となったベルリン大学の創設理念は、「すべての知識をいまだ解決のついていないものとして扱い、学生を研究の過程に参加させること」でした。私の知識が正解とは限らないのです。正解は皆さんの中にこそあると期待します。

2月のテーマ:私たちの食環境と食品微生物学

1. 食の安心・安全と環境の関わり

自然破壊や公害などの環境汚染と人間の経済活動などとの関係を想像することは容易でしょう。食の安心と環境の関わりというと、トリハロメタンやダイオキシン、PCB、あるいは農薬などによる汚染や残留、公害として良く知られる水俣病やイタイイタイ病が連想されます。しかし、このほかにも、現代文明が生み出した環境と食料が連鎖して生じている問題があります。

農業も今では大きなビジネスであり、市場経済の中でコスト削減の大きな圧力のなかにあります。少しでも効率よく家畜を成長させたい。その目的で、イギリスでは、食肉採取後のヒツジやウシの屠体から肉骨粉をつくり、もともとは草食獣であるウシに飼料として与えました。その結果、伝達性海綿状脳症の病原物質が健康なウシに次々と移り、ウシ海綿状脳症(BSE、いわゆる狂牛病)の流行を起こしました。ヒツジの海綿状脳症であるスクレイピーは、ヒトには移らなかったようですが、BSEはヒトにも感染するらしく、新型クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者を生み出したと議論されています。

養鶏場では、少しでも沢山の卵を生む品種の鶏が求められます。このような品種改良は一農家にできることではなく、大手の育種業者が一手に生産し、世界中に供給しています。この育種業者の農場に病原菌が入ると、それは全世界の養鶏場に運び込まれることになります。現在のサルモネラエンテリティディスによる鶏卵汚染はこうして増幅されたようです。

ニワトリを早く成長させるため飼料添加物として抗生物質が添加されました。その結果、この薬に抵抗性を持って生まれたのがバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)だと考えられています。健常者にとっては大した病原菌ではないと思われましたが、臓器移植や癌治療など現代の先端医療では免疫力の低下した患者さんが多数おられます。この方々には致命的な感染を起こす場合もあることがわかりました。その他に医療現場での抗生物質の多用が、薬剤に耐性を持った種々の病原菌の出現に繋がっていると考えられています。

より高い生産性と多くの収入を求め、現在では夫婦共働きが普通になっています。時間の制約の中で、各家庭での調理はどうしても圧縮され、親から子へ食品衛生の知識が受け渡される場面は少なくなります。外食や中食への依存度は高まり、これに対応して食品産業は大型化しています。ある試算によれば、米国の食肉加工場に1頭分のO157汚染枝肉が持ち込まれれば、16トンのミンチ肉を汚染することになるそうです。国境さえも簡単に越える広域の食中毒事件はこうして起こるのです。

上記のような大量生産品による広域食中毒事件では、食品の汚染率や汚染濃度自体は低くなる傾向があります。したがって、従来の食中毒事件のように家族内やグループ内で半数以上が同時に発症するような形態はとりません。ところが、地域全体としてみれば大勢の患者が発生することになります。以前はID50(50%の喫食者を感染する濃度の汚染)が食品衛生上重視されてきましたが、大量生産によって消費する者の数が大きくなると1万人当たり1名程度の感染率となる汚染(ID0.01)でも公衆衛生上重要となってきます。このような低レベル汚染では、通常の細菌検査で行われる100gくらいの抜き取り検査では見つけることができません。むしろ、疫学的な聞き取り調査から原因食品を推定できることの方が多く、米国では菌を直接検出できなくても、疫学調査結果に基づいて商品をリコールするのが普通になっています。1996年に堺で起きたO157事件では、疫学的に貝割れが原因とされました。マスコミ報道では、貝割れから菌を直接検出できていないことを非難する論調がありました。実際の原因が何であったかはともかく、大量生産品の低レベル汚染による事件については、疫学調査データに基づいて判断していくのは必然的な流れなのです。

グルメブームの影響でしょうか。野生動物であるイノシシの肝やシカ肉を、生のままあるいは加熱不十分な状態で喫食したためにE型肝炎に罹った例が報告されました。中国では、食用に捕らえたハクビシンとの接触が、重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行につながった可能性があると報道されたのはご存知のとおりです。アフリカでのエボラ出血熱、マレーシアのニパウイルスも、人が以前は立ち至らなかった地域に進出した結果生じた野生動物との接触により広がったと考えられています。

1979年に天然痘の撲滅宣言がWHO(世界保健機構)から出され、次の標的はポリオ(小児マヒ)といわれます。有力な抗生物質が開発され、感染症は近い将来に制圧されるものと20世紀には期待されていましたが、21世紀は感染症の世紀となることを危惧する研究者もいます。交通手段の発達により、24時間あれば地球の反対側にも移動できる時代になり、発病して気づく前に感染者が各地に移動分散する危険があります。食品の国際取引量も益々大きくなり、輸入食品による大規模な食中毒事件もアメリカやヨーロッパから報告されています。そして多剤耐性サルモネラ(Salmonella enterica serovar Typhimurium DT104)や、経口投与でも著効を示す抗生剤として汎用されてきたニューキノロン系抗生物質に耐性のカンピロバクター、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)など耐性菌の出現、再興感染症(制圧されつつあった感染症が再び流行し始める)や新興感染症(以前は認知されていなかった病原体による感染症)が注意を集めています。その背景には現代文明と環境も大きく関与していると言えないでしょうか。

食環境科学にもっと興味のある方は、当研究科の山口英昌教授のホームページもご覧ください。

2. 食中毒の動向

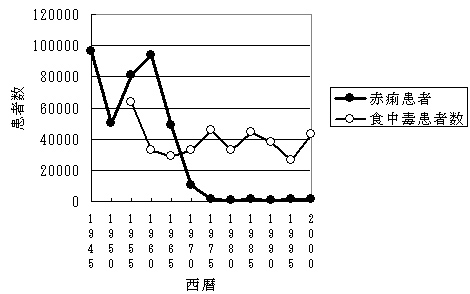

わが国の公衆衛生事情は、第二次世界大戦終了後の経済復興とともに著しく改善されてきました。法定伝染病と恐れられ、現在の感染症法で危険度の高い2類感染症として扱われているものも、上下水道の整備、栄養状態の改善、保菌者検索、ワクチン接種などによる予防策と的確な治療、微生物学研究の推進などがあいまって、急速に制圧されていったと考えられます(図1の赤痢参照)。しかしながら、食中毒については、事件数でも患者数においても顕著な改善が見られていな いのが現状です(図1)。以前は伝染病と恐れられたほどの感染症が減っている一方で、軽い病気のように思われがちな食中毒が制圧されないのはなぜでしょうか?考えてみてください。

|

3. 食品微生物学とは

食品微生物学は、食品に関わる微生物のことを取り扱う学問です。そう言えば、お酒や味噌、醤油、漬物、納豆、寿司、チーズやヨーグルトなど微生物の力を借りて作り出される食品が沢山あります。しかしながら、これらについては、醸造学や発酵学が専門に取り扱っています。食品微生物学では、食品の品質劣化につながる腐敗変敗菌や、食品を介して感染する食中毒細菌や原生動物、食品中で毒素を作り出す細菌やカビなど、どちらかというと悪玉菌を研究対象にして、食品の品質保持と安全な食品提供を最終目的に研究する学問領域といえます。ただし、最近では人の健康に関わる善玉菌についても積極的に検討しはじめており、人工の食品添加物の代わりに善玉菌やその産生物を応用して食品を保存する方法も研究されています(食品微生物学会のHP)。

4. 食中毒の原因となる微生物

主な食中毒細菌やウイルスとその主たる生息域ならびに汚染食品を一覧にしました(表1)。しかしながら、口から消化管に入って感染する病原体であれば、人から人へと直接感染するほかに、汚染食品や水を介して感染する可能性はあるわけです。例えば、溶血性連鎖球菌というのは、咽喉頭炎や扁桃炎のような急性上気道炎の原因として有名で、食中毒菌と考えることはありません。しかし、仕出し弁当やサンドイッチを介して多数の患者を出した事件が知られています。代表的な食中毒菌以外でも食品を介する感染の可能性はありますし、食中毒といっても急性胃腸炎型ばかりではないのです。

2004年から2005年にかけて、ノロウイルスによる集団感染事例が多数報告されました。このウイルスは、生カキなど食べて感染する食中毒ウイルスとして有名ですが、人から人へ感染症として広がって発生する患者も相当な数に昇るものと考えられます。実際のところ、従来はお腹に来る風邪とされてきました。聞きなれない名前の感染症で驚き恐れられた方も多数いるようですが、患者さんの数は今年の冬も以前とそれほど変わらないようです。これまで水面下にあったものが、マスコミ報道により明らかになり、急に増えたような印象を与えているというのが本当のところでしょう。

5. 食中毒から食水系感染症へ

中毒というのは毒物を取り込んで健康危害が起きることです。したがって、狭義の細菌性食中毒といえば、食品の非衛生的な取り扱いによって細菌が増殖し、食品を変質させたり食品中で毒素を作り出したりして、知らずにこれを摂取した者があたかも服毒したかのような状態を呈する健康被害です(黄色ブドウ球菌、セレウス、ボツリヌスによる中毒)。しかしながら、食品を介する健康被害であれば、例えそれが食品内で作り出された毒素によるものではなく、微生物自身が食品とともに体内に入り込み胃腸炎などの感染症を起こした場合でも、一般には食中毒と呼ばれます。病原体に汚染された食品や水を摂取することで経口的に感染する疾病を食水系感染症と言いますが、食品を介した感染であることが明白なら一括して食中毒に含まれることになります。

①食品に病原体を付けない、②食品中で病原体を増やさない、③食品中の病原体を殺す、以上が細菌性食中毒を予防する3原則とされています。かつての食中毒のイメージは、取扱いの失宜によって食中毒菌が食品中で増殖して毒素を産生し、この毒素を食品と一緒に人が摂取したり、多量の菌が口から入ることで感染したりして起きるというものでした。すなわち、少量の食中毒菌ならば口から入っても健康被害は起きず、これが食中毒と伝染病の違いと考えられていました。このような背景の中で、「②増やさない」ことが重要視され、食品の低温流通・保存に注意が払われてきました。しかしながら、食品を介した感染症を一括して食中毒として捉えていこうというのが現在の考え方です。いわゆる伝染病菌のような、感染力が強く極めて少数の病原体で健康被害を起こしうるものも、食品を介して感染症を起こした場合は食中毒原因として扱われることとなります。したがって、これまで以上に「①付けない」ことと「③殺す」ことに留意しなければ、凍結などの手段によって病原体の増殖を阻止できたとしても感染症の発生は防ぎきれません。実際、上述のノロウイルスやカンピロバクターなど、食品中では決して増えない病原体が多数の患者を毎年発生させていますし、腸管出血性大腸菌O157や赤痢菌(Shigella spp.)そして先述の腸炎菌(Salmonella Enteritidis)も極めて少量の菌で感染するとされています。また、食水系感染症の原因病原体として最近新たに注目されてきたものに寄生原虫があります。細菌やウイルスに比べると知名度は低いのですが、1998年にオーストラリアのシドニーで水源汚染によるパニックを起こしたランブル鞭毛虫(Giardia intestinalis:ジアルジア症の原因で2004年末に宝塚市の水道水から検出されTVでも報道された)や、近年新たに発見されたクリプトスポリジウム(Cryptosporidium parvum)、サイクロスポーラ(Cyclospora cayetanensis)なども少量の摂取で感染が成立します。冷蔵や冷凍などの低温管理を徹底するだけでは食水系感染症全体を予防することはできないのです。

このような感染力が高く、食品中で増えなくても少量の汚染があるだけで健康被害を起こすような微生物の存在が、従来の食中毒概念では捉えきれない上述のような広域食中毒事件の発生につながるのです。

6. 参考図書

1) 細貝祐太郎、菅原龍幸、松本昌雄、川井英雄.(2002)『新訂原色食品衛生図鑑』建帛社.

2) 石田和夫、小栗重行、小塚 諭、坂部美雄、清水英世、深谷幸生.(1999)『イラスト食品衛生学』東京教学社.

3) 西川禎一. (2000) 山口英昌 編著『水・空気・食品・生活・健康 最新暮らしの中の環境問題Q&A』 ミネルヴァ書房 p.101-131.

4) 西川禎一. (2003) 加藤不二男・山口英昌 編著『安全な食生活を守るための基礎情報 食環境問題Q&A』 ミネルヴァ書房 p.39-63

5) 西川禎一. (2003) 特集1.食中毒 7.食品の種類から見た食中毒. 医歯薬ジャーナル 39:1473-1478.

3月のテーマ:腸内フローラと健康

2月の講義は主として悪玉菌の話でした。今月は善玉菌のことを考えてみたいと思います。巷では「カスピ海ヨーグルト」とか、凄い人気だと聞きます。善玉菌のことは皆さんかなり詳しいと期待しています。

1. 腸内フローラと健康の関係

私達の腸は、長さにしてざっと7m、その粘膜面の表面積は400㎡あります(体表を覆う皮膚の約200倍の広さ)。その中に、種類にして100種以上、100兆個にも及ぶ細菌が住み着いており、重さは1kgにも達すると言われています。これらの腸内細菌のほとんどは病原体ではなく、正常細菌叢(Normal

flora)と呼ばれるものですが、これだけの生物が私達の体内に生息しているわけですから、以下に挙げるような影響を健康に与えると考えられています。

【良い効果】

- 消化機能:人や動物の消化酵素では分解できないような食物繊維なども分解し、栄養成分として利用可能な酢酸などに転換する。

- 短鎖脂肪酸の産生:大腸内で常在菌によって作り出される酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸は、動物のエネルギー源になるだけでなく、腸の運動を促し便秘を防ぐと共に、病原細菌に対して抑制的に作用すると考えられている。

- 栄養成分の産生:腸内細菌によるビタミンK の産生は宿主にとって有用なものと考えられている。ビフィズス菌はビタミンB1、B2、B6、B12、ニコチン酸、葉酸なども合成してくれている。

- LactobacillusやEnterococcus faecalisなどには、血清コレステロール低下作用があるとの報告がある。

- 老化防止:発酵乳投与マウスは長命でBifidobacteriumの菌数が、対照群の10倍に達するとの報告があり、Bifidobacterium(いわゆるビフィズス菌)に抗加齢効果があるかもしれないと、期待されている。

- 病原菌との競合・拮抗:外来の病原細菌に対して、栄養素や定着部位を競合したり、バクテリオシンのような抗菌物質を産生したりすることで、感染を成立し難いものにしていると推察される。

免疫機能の賦活・調整:単なる消化吸収器官ではなく、腸管は最大の免疫器官でもあるとの認識が広まっている。有用な腸内細菌は健全な免疫系の発達に欠かせないものと考えられ、腸内細菌の調整による免疫賦活やアレルギー反応の緩和などについて、精力的な研究が行われている。無菌動物では経口免疫寛容が誘導されず、食物に対してアレルギー反応を起こす傾向にあるが、ある種のビフィズス菌で是正されるとの報告もある。また、無菌動物で創傷治癒が遅延することが報告されており、免疫機能が弱体化しているためと考えられている。 - 自己免疫疾患:腸内細菌が発症を抑制する場合がある(促進する可能性もあると考えられていますが)。

- がん予防:ビフィズス菌などは、変異原を分解あるいは生成抑制したり、発癌物質を吸着するとして、善玉菌としての応用が期待されている。

【悪い効果】

- 変異原性物質の生成:腸管内で食品成分などから変異原を生成する常在菌のあることが知られている。

- 感染源:栄養不足、過労、抗生物質の使用や免疫抑制処置などによって生体の防御力が低下すると、通常は無害な常在菌も自発性感染の元となる。

- 抗生物質耐性菌の温床:多数の菌が生息しているため、菌同士の遺伝情報の交換が腸内で起きていると推察される。

- 炎症性疾患の増悪:潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患では正常細菌叢への過剰な反応などがあると推察されている。

- 病原体との相乗:希なケースと考えられるが、大腸菌O115によるマウス腸炎モデルにおいて、少量の常在菌の存在が感染の成立を促進させることが報告されている。

- 発ガンなど:胃がんや大腸がん、また認知症(痴呆症)では善玉菌といわれるビフィズス菌が減り、ウェルシュ菌が増えているらしい。

- 胆石形成:ビリルビン結石の生成には腸内細菌の胆道への逆流が関与

2. 善玉菌も扱う食品微生物学:食品微生物と腸内フローラ

腸内細菌叢は多くの種類の細菌から構成されているために、善玉菌もいれば悪玉菌もおり、日和見的な菌も含まれていると考えねばなりません。そのため、上記のように長所もあれば短所も生じると考えられます。実際、実験的に動物を無菌状態で飼育すると、普通の動物より長寿になります。つまり、腸内細菌はいないに越したことはないようです。しかし、現実的には私たちが無菌環境で暮らすことなど不可能です。どうせ微生物との共生を余儀なくされるのであれば、少しでも善良な菌とつきあっていきたいものです。現在のところ、善玉菌を上手く操作すれば、以下のような目的に利用できるものと期待されています。

- 乳児下痢症の治療

- 抗生物質関連下痢の治療と予防

- Clostridium difficileによる大腸炎の治療

- 旅行者下痢症の治療

- 食中毒治療

- ピロリ菌感染の治療と予防

- 食物アレルギーの予防と緩和

- アトピー性皮膚炎の予防と緩和

以前は、食品中の細菌制御が中心課題であった食品微生物学ですが、近年は善玉菌を食品に応用して健康増進に有効な機能性食品を作ったり、食品の保存性を高めたりすることも重要な研究対象になってきています。種々の腸内細菌がある中で、どの種類の菌が善玉と考えられ、どのような効果が期待されているのか、受講生の皆さん調べてみてください。

3. どうして大人はO157に罹り難いのか

腸内フローラと食品微生物学について説明をしてきましたが、私達の研究についても一部ご紹介しましょう。

食中毒の調査などを行っていた頃、腸管出血性大腸菌O157に感染し苦しむ子供たちが大勢いる一方で、そのお母さんなど大人の家族はO157に感染していても無症状の人たちが多いことに気づきました。感染症研究所の調査でも、図2のように壮年期の大人では発症する者の割合が低く、4人に1人くらいです。その理由は良く分かりません。当初は、なんとなく大人の方が免疫力は強いからだろうと思っていました。しかし、子供でも兄や姉が発病し苦しんでいるのに、年下の妹や弟が発病しない場合もありました。免疫力だけなら、幼児よりも兄や姉のほうが強いはずなので、もっと違う要因も働いているのではと考え、腸内フローラを調べてみました。

上に述べたバクテリオシンの一種で、大腸菌の増殖を抑制したり殺したりするコリシンというものがあります。そこで、O157を抑え込むようなコリシンを産生する菌(抑制菌)が、人々の間でどれぐらい分布しているのか調べました(図3)。図のように大人の方が子供に比べて多くの人が腸内にコリシン産生菌を保有している様子が認められました。大人がO157に対して比較的強い理由として、もしかしたら、このような抑制菌も一役買っているのではないかと考えました。

ところで、抑制菌は感染そのものを防ぐのに役立っているのでしょうか?それとも、感染は防止できないけれども発病するのを防いでいるのでしょうか?皆さんならどうやって確かめますか?レポートください。

腸は人体最大の免疫器官ともいわれ、精緻な防御機構を発達させています。O157に対する感受性の個体差も、主たる原因は免疫状態の個人差による可能性が高いと私達も考えています。しかしながら、腸内フローラも各人各様です。O157抑制菌のような存在も、O157の病態に影響していそうです。現在、どのようなコリシンがO157に有効なのか、また抑制菌とそのコリシンはO157の病原性にどのような影響をあたえているのか実験を続けているところです。

4. ニュートリゲノミクスと食品微生物学

腸内細菌が私達の体と健康に大きな影響を及ぼしていることについて、概要を説明してきましたが、そんな情報を前にして私達はどのような食生活をすることが健康的で合理的なのでしょう。また、これからはどんな食品が開発されることになるのでしょうか。本講座も最後の項になりましたので、この点について考えてみたいと思います。

わが国で腸内フローラの研究といえば、やはり光岡知足先生と理化学研究所が長年にわたり蓄積してきた研究をおいて右に出るものはないでしょう。そのデータから、非常に単純化して結論を結びますと、ビフィズス菌善玉説・ウェルシュ菌悪玉説というものに落ち着きます。とりあえず、この説を元に判断しますと、以下のようになるのでしょう。

【ビフィズス菌を減らしウェルシュ菌を増やすので避けるべき食生活】

-

過度の肉体的トレーニングによるストレス

-

牛肉豚肉を多く摂る高脂肪高蛋白食

【ビフィズス菌を増やしウェルシュ菌を減らすために心がけるべき食生活】

-

食物繊維の多い食事(日本食>洋食)

-

ヨーグルト摂取:低脂肪乳で作られた無糖のものを1日最低200ml

-

プロバイオティクス:1回に10億個以上の生菌を摂る

-

オリゴ糖の摂取:腸の中で体に有益な働きをする生きた菌(プロバイオティクス)を増やす原料としてプレバイオティクスとも呼ばれます

さて、現在ではテレビでもラジオでも健康の話題が溢れています。書店に行けば健康雑誌が何種類も置かれ、その中には真偽の程も分からないようなことも数多くかかれています。本来は、人が日々の生活とその一生の中で果たすべき目標を達成するための手段、それが健康であったはずですが、「健康お宅」と言うような言葉にも象徴されるように、健康そのものを人生の目標や趣味にしている方もあるようです。本講座では、非常に大雑把な概論ですが、一応信頼できそうな話に限定して紹介してきたつもりです。

それにしても、今後私達は健康を維持し、人生の目標を達成するために、どのような食品を摂っていくべきなのでしょうか?

東京大学名誉教授の上野川修一先生は、その著書の中で、個人の遺伝的特質に対応した機能や栄養のある食品を摂取することにより、疾病の発症を未然に防いでより健全な生活を実現することを目的とした、先端遺伝学と食品科学・栄養科学が融合した新しい学問「ニュートリゲノミクス(栄養を意味するニュートリションと遺伝情報を意味するゲノムの融合による造語)」が発達し、遺伝子レベルの医食同源を目指す「スーパー機能性食品」も開発されるかもしれないと予想されています。

人の遺伝子に関する研究が進み、様々な疾病との関連が明らかにされてきました。古代中国の医学書「黄帝内経」には「聖人不治既病、治未病(聖人は既に病みたるを治さず未だ病まざるを治す)」と書かれているそうです。病気になる前、すなわち未病を制して健康な生涯をおくることは理想の姿であり、Nutrigenomicsは理想を極めるための究極の医食同源と言えるでしょう。ただ、自分自身の食生活を顧みる時、頭で分かっていても口の嗜好と胃袋の制御がいかに困難なものかを思い知らされます。また、穀類や野菜そして動物性蛋白などを非常に良いバランスで摂れる和食ですが、最近では和食の特色である三角食いをできない児童が増えていると聞きます。新しい科学的な食品より前に大事なのが、健全な食習慣の幼児期からの形成ということになるのでしょう。

4月からは当学科でも将来の栄養教諭を育成すべく新しいカリキュラムで教育を始めます。その学生達が社会に出て、子供たちの食育を進め親達の啓発にも努める、そんな回り道のような地道な活動こそが先ず何よりの基本だと考えています。魔法のような食品を私たちが手にするのはまだまだ先のことだと思うので・・。

5. 参考図書

1) 光岡知足(編). (1990)『腸内細菌学』朝倉書店.

2) 上野川修一(編). (2003)『食品とからだ―免疫・アレルギーのしくみ―』朝倉書店

3) 光岡知足. (2002)『健康長寿のための食生活―腸内細菌と機能性食品―』岩波書店

4) 上野川修一.(2003)『免疫と腸内細菌』平凡社.

5) 清野 宏、石川博通、名倉 宏(編). (2001) 『粘膜免疫―腸は免疫の司令塔―』 中山書店.